Die Geschichte, die ich erzählen will, wäre vielleicht noch interessanter, wenn ich sagen könnte, ich hätte Amy Winehouse schon immer richtig spitze gefunden. So war es aber nicht, denn das erste Mal kam ich mit Amy in Berührung als sie 2004 mit „Will you still love me tomorrow“ auf dem Soundtrack des Bridget Jones-Sequels landete, und ich ignorierte sie erstmal direkt: Eine weitere nicht-Schwarze Frau die einen auf Jazz machte, die nächste Norah Jones Schrägstrich Joss Stone Schrägstrich Diana Krall. Und die mit ihren Tracks wahrscheinlich sowohl wunderbar auf Sektempfängen als auch in Fahrstühlen funktionieren könnte. Langweilig, langweilig, langweilig.

In einem Leben, das damals noch wunderbar vorwiegend analog funktionierte, tauchte sie breitflächig erst wieder 2006 in meiner Wahrnehmung mit „Rehab“ auf, transportiert via MTV, optisch und musikalisch verziert mit der ganzen Rutsche des Ausleihens von Musikkultur-Erbschaften im großem Stil, und zwar glasklar in Richtung Black Appropriation, denn ihre Vintage-Selbstinszenierung war schon damals natürlich nicht unproblematisch. Dennoch, dass sie eine großartige Sängerin und Songschreiberin war, das war natürlich schon mit ihrer ersten Platte „Frank“ nicht von der Hand zu weisen. „Back to Black“ und insbesondere „Rehab“ waren wie ein rotziger Sieg, ein triumphales „Seht her, alle haben mich und ein zweites Album schon längst abgeschrieben, aber da bin ich wieder!“.

Weiße Künstler_innen, Schwarze Musik

Allerdings, und das soll keineswegs eine unschuldige Randnotiz sein: Ihr Erfolg fiel mit in ein Jahrzehnt, in dem sich auf einmal sowas wie die „great White hope of R&B music“ breit machte. Es waren Jahre, in denen weiße angelsächsische Künstler_innen wie in Massen unter anderem das Soul-Crooning okkupierten – so, als wäre es schon immer ihr Spezialgebiet gewesen und insbesondere nur für sie reserviert. Die Folgen hallen bis heute nach – unter anderem mit dem Überhype, den etwa ein Sam Smith oder bis vor kurzem noch eine Adele generiert haben. Ich glaube nicht, dass Amy Winehouse die große Wegbereiterin für diesen Trend war, sondern eher, dass ihr Schaffen in eine Zeit fiel, in der es sowieso wunderbar zu den pop-cultural politics passte, Musik mit Schwarzen Anleihen im großen Stil von weißen Künstler_innen zu vermarkten – angefangen bei Eminem bis hin zu Themenalben wie dem von Robbie Williams („Swing when you`re winning“, 2001) bis hin zu den anderen Megasellern dieser Zeit, wie etwa Justin Timberlake oder Jamie Cullum.

Das vorweg, wobei all diese Sachverhalte nicht der Grund dafür waren, dass ich keinen Zugang zu Winehouse bekam – ich kann wahrlich nicht behaupten, dass meine Awareness in diesen Jahren schon ausreichend ausgeprägt war, um den schalen Beigeschmack der Aneignung wahrzunehmen. Ich kam natürlich trotzdem nicht an ihr vorbei: Die Schlagzeilen zu Amy wuchsen mit der Verbindungsstärke meines Internets. Amy und Drogen, Amy und ihr Freund Blake Fielder-Civil, Amy auf Entzug, Amy und ihre Eheschließung mit Blake Fielder-Civil, Drogen, Alkohol, Bulimie, Amy und ihre Trennung von Blake Fielder-Civil, Entzug, Drogen, Alkohol, verhunzte Konzerte, Drogen, und ihr Vater Mitch Winehouse, der gefühlt irgendwann monatlich in den Boulevardzeitungen zitiert wurde: „Meine Tochter wird bald sterben wenn sie so weitermacht!“

Die Popkulturästhetik hat keinen Platz für Märtyrerinnen

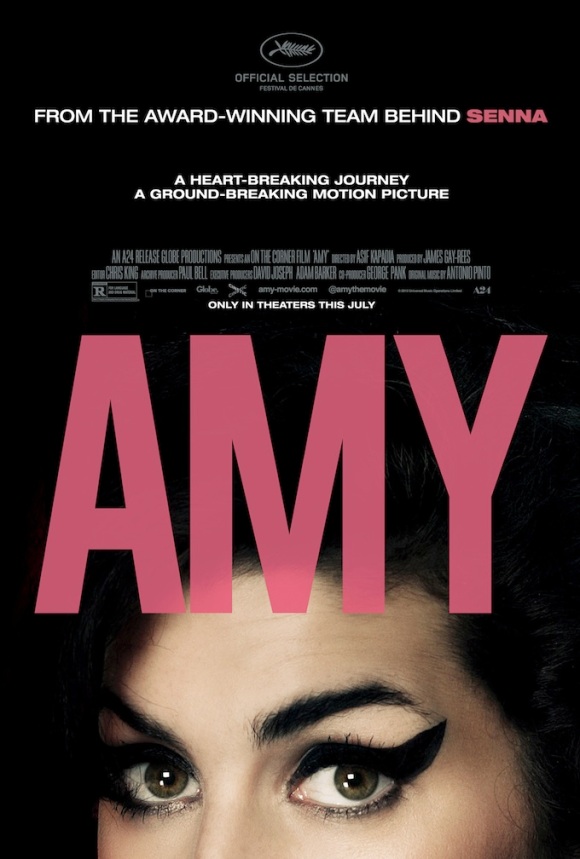

„Irgendwann stirbt Amy Winehouse halt“, dachte man sich jahrelang, und dann, zack, im Sommer 2011, passierte es tatsächlich. Und nun, vier Jahre später, läuft also diese große Dokumentation über sie im Kino, AMY, die gleichermaßen als Monumentalwerk gefeiert und große Enttäuschung abgestraft wird. Auf Pitchfork erschien jüngst eine sehr lesenswerte AMY-Rezension: „Amy Winehouse, Kurt Cobain and the Gendering of Martyrdom„. Es geht es um den Vergleich von AMY und der zweiten großen Musik-Dokumentation dieses Sommers, „Cobain: Montage of Heck„. Dort wird formuliert, dass Kurt Cobain immer wieder das zugestanden worden ist, was Amy Winehouse bis heute auch posthum verwehrt bleibt: Drogensucht als Nebenerscheinung eines großen Talents zu betrachten. Depressionen, das Verzweifeln an der eigenen Prominenz und Substanzmissbrauch werden in der Stilisierung Cobains bis heute benutzt um sein Dasein als empfindsamen, mit der Welt hadernden Messias zu zeichnen, während hingegen Winehouse – die mit denselben Problemen kämpfte – Zeit ihres Lebens vor allem von den Massenmedien als komplett durchgeknallte und transgressive Frau immer wieder diskreditiert und ausgelacht wurde. Die Korrelation dieses Sachverhalts mit misogynen Strukturen ist natürlich nicht von der Hand zu weisen:

„The way media dotes over its tortured male artists while undermining the personal struggles of women who suffer the same is nuanced, but a look into the archive suggests the phenomenon is well documented across race, genre, and generation. (…) We martyr our women because we fear their greatness. We do so because we fear women who are living out of bounds.“

Intendiert oder nicht, der Film über Amy Winehouse bedient teilweise ebenfalls diese Schublade, da es zumindest zwei Drittel der Laufzeit eigentlich nur um Amys Süchte, Schwächen und ihre Abstürze geht. Zusammengefügt aus Schnipseln, die aus Talkshow- und Konzertaufnahmen, Telefonaufzeichnungen und privaten Kameraaufnahmen bestehen, wird das bekannte Bild der abstürzenden Amy, das Regisseur Asif Kapadia wahrscheinlich eher vermeiden wollte, dann doch noch reproduziert – glücklicherweise aufgehellt durch ein sehr eindrucksvolles erstes Filmdrittel, in dem es um die junge Amy Winehouse geht, und aufrichtige Erinnerungen von ihren Jugendfreundinnen und ihrem guten Kumpel Mos Def, der dann einmal sichtlich bewegt vor der Kamera gesteht, wie sehr er seinerzeit in Amy verliebt gewesen ist. Was aber kann man von einem Werk erwarten, das einerseits Paparazzis als parasitär bezeichnet, um sich in einem nächsten Schritt dann doch noch an ihrem Bildmaterial bedienen zu müssen?

Über zwei Stunden dauert der teilweise sehr ungeschönte Blick auf Amy, chronologisch wird ihr Werdegang skizziert: Angefangen bei der cleveren, lustigen, selbstbewussten, eitlen und lauten jungen Frau, die sich ihrer Musikalität souverän bewusst und die genauso aufrichtig wie schlagfertig ist. Mit gerade mal 20 Jahren sitzt sie dann als Newcomerin in einer Sendung von Jonathan Ross auf dem Sofa, und Ross stellt ihr so penetrant-blöde Fragen dass sie in diesem Jahrzehnt als Viralschlager das Internet aufgeheizt hätten. Ob sie je von ihren Vermarktern dazu angehalten worden sei ein bisschen angepasster zu sein, schließlich käme sie aus derselben Schmiede wie S Club 7 und die Spice Girls? „Einer wollte mich mal in eine Dreiecksform pressen und ich sagte: Nein!“, entgegnet sie mit einer Schlagfertigkeit, die man eher von der 45-jährigen Nichte Frank Sinatras erwarten würde als von einem Post-Teenager.

Der Film hat seine stärksten Momente nicht nur dort, wo es gelingt, Amy Winehouse als große Ausnahmekünstlerin und Songschreiberin zu würdigen, sondern vor allem auch bei den Szenen, die klar eine Winehouse skizzieren, die auf Konventionen pfeift, die sich stark fühlt, die dem für sie vorgesehenen Künstlerinnenbild mit der größten Unladylikeness und Selbstironie begegnet. Bei ihrem ersten Vorspielen in einer großen Plattenfirma ist sie fast nur von Männern umgeben, die damals, im Gegensatz zu ihr, der großen Naturgewalt, wie kleine, unscheinbare Würstchen erscheinen. Vielleicht wird genau das auch langfristig zu ihrem Verhängnis.

Allein unter Nieten

Je länger man den Film nämlich guckt, desto mehr drängt sich der folgende Verdacht auf: Kann es sein, dass es am Ende nicht allein die Langzeitfolgen der Drogen und die massiven Gesundheitseinbußen – auch durch ihre langjährige Bulimie – waren, die Amy Winehouse töteten, sondern insgesamt auch patriarchale und kapitalistische Strukturen, sozusagen die male malady?

Eins wird nämlich ziemlich schnell klar: Zeit ihres Lebens ist Amy Winehouse von Deppen Männern umgeben, die kontraproduktiv in ihrem Leben rumwurschteln und dabei entweder selbstmitleidig, paternalistisch oder übergriffig (oder alles zusammen) sind. Da ist beispielsweise Blake Fielder-Civil, der das Paradebeispiel eines nichtsnutzigen Schmerzens(ehe)mannes abgibt, der Winehouse erst fallen lässt und dann wieder treudoof zurückkehrt als er ihren aufziehenden großen Ruhm wittert. Die Szenen, wo er sich auf dem roten Teppich ständig als Pete-Doherty-für-Hängengebliebene-mit-Schlapphut mit auf die Amy-Fotos drängelt, sind an Nervigkeit kaum zu überbieten. Selbst die Fotografen haben die Nase voll: „Amy, alleine!“, schnauzen sie irgendwann. Später wird er mit Rotznase vor einer Kamera erzählen, wie sehr seine Ehefrau Amy, der Weltstar, „seine Karriere gebremst“ und dass er darunter „sehr gelitten“ habe. Er steht damit stellvertretend für alle Cis-Hetenmänner-Nieten, die irgendwann gedacht haben, dass sie bei völligem Nichtskönnen ihre weitaus fähigeren Frauen mit irgendwas übertrumpfen könnten – und sei es mit reiner Männlichkeit.

Auch Papa Mitch kommt nicht besser weg. Die Höhenflüge, die ihm die Erfolge der Tochter bescheren, führen ihn unter anderem mit seiner eigenen Doku-Soap plus Kamerateam-Entourage auf die Insel St. Lucia, wo Amy versucht, von der Öffentlichkeit abgeschirmt (haha!) ihren Entzug durchzuhalten. Dort kackt er sie unter anderem an, weil sie sich weigert für die Tourist_innen den Star zum anfassen und everybody’s darling zu spielen – ein peinsames Szenario, das noch schmerzhafter wird als Amy während der Tirade auf Kameramann Richard zeigt und ihren Vater bittet, sie doch wenigstens dann nicht auszuschimpfen wenn die Kamera läuft.

Ausgebeutet, verspottet und verleumdet

Für die Menschen, vorwiegend Männer, in ihrem Umfeld ist Amy die Eier legende Wollmilchsau, die selbst im Alkohohlrausch dämmernd noch in irgendwelche Flugzeuge getragen wird, um zum nächstbesten Auftritt geflogen zu werden. Der Konzertbetrieb wird dadurch ein bisschen ins schlechte Licht gerückt, die Musikindustrie weniger (aber die Doku wurde ja auch schließlich von ihrem Label Universal produziert), und bei ihrem letzten „Konzert“ in Belgrad, wo sie sich weigerte zu singen, hört man – gefilmt aus dem Publikum – einen Mann schreien: „Sing, oder ich will mein Geld zurück!“ Dazwischen Moderatoren, Comedians, Medienmänner – die alle hämische und teilweise widerliche Witze über Winehouse reißen: Frankie Boyle, Jay Leno, Graham Norton.

Verzweifelt zurück bleiben jeweils ihre besten Freundinnen aus Kindertagen, die mal ihre versiffte Wohnung aufräumen und mal Vater Mitch eindringlich bitten, Amy für eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Der fand aber bereits 2005 dass seine Tochter keine Entziehungskur brauche. Einmal schreckt man kurz auf, als man vermeint ein paar Stimmen der Vernunft zu vernehmen: Drei Moderatorinnen sinnieren darüber, ob es überhaupt zu verantworten sei, eine so offensichtlich schwerkranke Frau den Strapazen einer Tour auszusetzen. Das (männliche) soziale Nahfeld jedoch verschließt die Augen. Amy, das ist die große patriarchale Ausrede, sei einfach eine Frau die man nicht in den Griff kriegen könne. Zwischendurch werden in der Doku dann Küchenpsychologien zusammengepantscht, die versuchen, Amys großes Selbtsbewusstsein als „Störung, entstanden durch die Scheidung ihrer Eltern“ zu deuten. Ihr rebellisches Wesen wird als „Erziehungsresistenz“ gedeutet, und zu diesem Zwecke dann auch als Kronzeugin kurz ihre Mutter Janis aus dem Off mit ihrem größten Redebeitrag in der Doku zitiert.

Und vielleicht bleibt das am Ende die große Moral der Geschichte: Dass Amy Winehouse so wie sie war am Ende einfach nicht in das enge Dreieck aus patriarchalen Strukturen, männlichem Besitz- und Anspruchsdenken und Kapitalismus passen konnte – auch, wenn sie viele am liebsten für immer genau dort gesehen hätten.

[Dieser Text ist ein Crosspost.]

Ich hatte, gebe ich zu, auch immer gedacht, Amy Winehouse habe ich selbst durch ihre Drogensucht zugrundegerichtet. Dass so etwas immer auch Gründe hat, habe ich ausgeblendet. Bei so einem Vater …

Stimme absolut zu; das Patriarchat ist eine Krankheit und hat schon viele Frauen das Leben gekostet.